- ツクル∞ジブン

- レポート

家族で磯探検&海藻標本づくり (2025/08/10)

2025年8月10日(日)、栄光キャリアルートが実施した夏休み企画「家族で磯探検&海藻標本づくり」の様子をお伝えします。

[目次]

ツクル∞ジブンとは?

教室や教科書では学べない「本物・本当」の「めったにできない」体験に「チャレンジ」することで、これからの未来を自分で考え自分で決める「力」を育む未来の自分探し講座です。

各分野で活躍するその道のプロが指導する、旅行会社等のレディメイドな講座でなく、楽しみながらも「学ぶ」という学習塾としての栄光の特徴をコンセプトとしたオリジナルの唯一無二の講座となります。

親子で磯の探検と標本づくりにチャレンジ!

今回は、東京湾に突き出した横須賀市の東に位置し、三浦半島と房総半島に挟まれた海峡「浦賀水道」を目の前に見る、1953年創立の『観音崎自然博物館』とその近隣の磯を舞台に、夏ならではの体験として、磯の探検と海藻の標本づくりに挑戦しました。

今日は風が強く、時折小雨もぱらつくあいにくの空模様。それでも、参加者たちは元気いっぱいに集まり、探検の準備を着々と進めています。さて、どんな海の仲間たちと出会えるのでしょうか

——期待が高まります!

海辺の自然を楽しむために:磯観察の心得~

まずは木村先生をはじめとする今日お世話になるスタッフの方々に元気にご挨拶をしてスタートとなります。

まずは出発の前に磯観察における大切なお話があります。

①安全に楽しむためのルール

自然の中では、ちょっとした油断がケガや事故につながることも。

そこで、先生方から「安全に楽しく過ごすために、次のルールをしっかり守りましょう。」とのお話がありました。

- 岩場では足元に気をつけて、ゆっくり静かに行動する

- 高い岩には登らない

- おへそより深い場所には入らない

- 海水には急に入らず、まずは体を慣らしてから

- バタ足は控える(海水が濁ってしまうため)

- 手をつないで歩かない(転倒時に危険)

- ゴミには触れない(衛生面・安全面から)

②海の危険生物に注意!

続いて、海に潜む危険な生き物についての説明がありました。

見た目は美しくても、触れると痛みや腫れを引き起こすものもいます。

写真を見ながら、先生が実体験を交えて注意喚起してくれました。

- アカクラゲ

- アンドンクラゲ

- ハオコゼ

- シロガヤ

- カツオノエボシ

「これら全部に刺されたことがありますが、本当に痛いです!」という先生の言葉に、子どもたちも真剣な表情です。

「見つけたらすぐに先生に知らせましょう。」の指示が出ます。

③生き物とのふれあい方

磯にはたくさんの小さな命が息づいています。

観察を楽しむときには、「自然とそこに暮らす生き物たちへのやさしい気持ちを忘れないように。」と先生から大切なお話がありました。

- 生き物は静かに、そっと探す

- 石を動かしたら、必ず元の向きに戻す

- 必要以上に採取しない

- アワビ・サザエ・ナマコは採らない

- 観察後は、元の場所に優しく戻す

さらに先生は、「石の表と裏に住む生き物の違い」についても教えてくれます。「太陽が好きな生き物は石の表に、嫌いな生き物は裏にいます。石をひっくり返したままにすると、生きれる環境が逆転してしまうので、どちらも生きられなくなることがあるんです。」という説明に、子どもたちも納得の表情です。

その後、着替えなどの準備を整へ、磯探検に出発となります。

磯探検スタート!

参加者全員で博物館を出発し、磯へと歩いて向かいます。

空一面に雲が立ち込め、時折強い風が吹きつけるものの、雨は止み、無事に活動を行える天候となりました。

博物館のすぐそばにある、毎年この時期には多くの人でにぎわう小さな砂浜も、今日は数人がいるだけ。

いつものにぎわいがうそのように、静かな海辺が広がっています。

参加者はまったく気にせず、足取り軽く磯へと向かっていきます。

そして到着となります。

磯の上には橋がかかっているため、風が和らぎ、快適に過ごせる穏やかな環境が広がっています。

先生から、活動可能なエリアや注意点についての説明を受けたあと、いよいよ磯探検がスタートしました。

参加者たちは、小さな網と一時的に生き物を入れておく飼育ケースを手に、それぞれ興味のある場所へと足を運びながら、生き物の観察を行っています。

「カニだ!」「ちっちゃい魚がいる!」「今、何か動いた!」「イソギンチャク見つけた!」——子どもたちの発見の声が、磯に元気よく響き渡ります。

スタッフの皆さんも参加者とともに、生き物の観察や捕獲に積極的に取り組んでいます。

すると「先生!変な生き物を見つけました!」という元気な声が響きました。

先生がすぐに駆けつけて確認すると、「これは『ウミウシ』の仲間ですね!」と笑顔で解説。

周囲の子どもたちも興味津々で集まり、じっくりと見入っています。

少し深い場所で泳ぎながら生き物を探す家族もいれば、浅瀬の岩場でじっくりと観察を続ける家族もいて、それぞれが思い思いに磯の自然とふれあっています。

参加者の飼育ケースには、さまざまな生き物が入り始め、にぎやかな様子になってきました。楽しい時間はあっという間に過ぎ、先生の「そろそろ集合してください!」という声に合わせて、みんなが集合場所へと戻ってきます。

捕獲した生き物についてのレクチャー

先生はそれぞれの参加者の飼育ケースの中の生き物の説明を始めます。

「これは『アゴハゼ』ですね。」

「これは『イソギンチャク』」

「これは『ムラサキウニ』ですね。これは食べられますよ!」

さらに先生たちが捕獲した生き物も加えて、説明が続きます。

「この魚は『アイナメ』ですね。おいしい魚です。」

この後も多くの生き物の説明が行われました。

参加者たちは、このわずかな時間の中で多様な生き物と出会えたことから、

この場所が生き物にとって恵まれた自然環境であることを、実体験を通して理解することができました。

最後にみんなで生き物を海に戻して、博物館へと戻りました。

「ワカメ」のマジック!?

午後は海藻の標本づくりとなります。

まずは「海藻」についてのレクチャーです。

先生が「海藻にはどんな種類があるかな?」と問いかけると、子どもたちからは「アオサ」「ワカメ」「モズク」「ヒジキ」「ノリ」など、さまざまな名前が元気よく挙がります。

続いて「海藻の色にはどんなものがあるかな?」という質問には、「緑」「赤」といった答えが返され、先生は実物の海藻を見せながら「その通り!海藻の色は緑・赤・茶色の3種類に分けられるんです」と解説してくれます。

「『ワカメ』は海の中では茶色なのですが、みんながみそ汁で食べるときは緑色だよね。では、実験します!」と先生はおもむろに水筒を取り出し「この水筒には熱湯が入っています。そして、茶色の『ワカメ』に熱湯を入れると、どうなるかな?」と熱湯をわかめにかけると、なんときれいな緑色に変化しました。

参加者からは「へー」「すごい」と驚きの声が漏れ聞こえてきます。

海藻の標本づくりにチャレンジ!

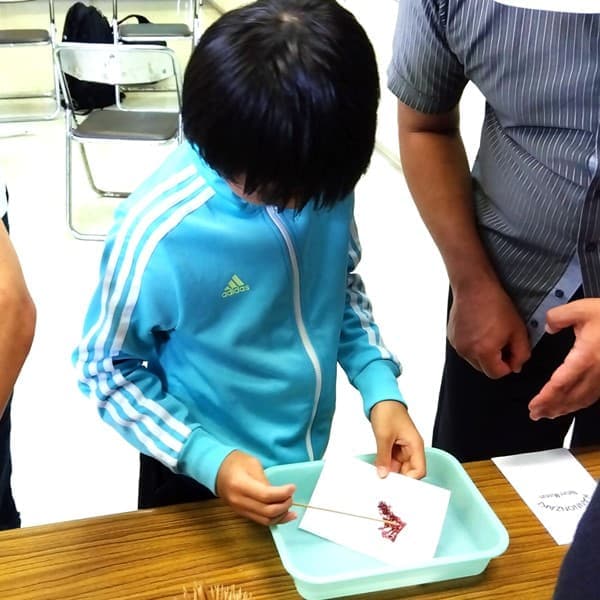

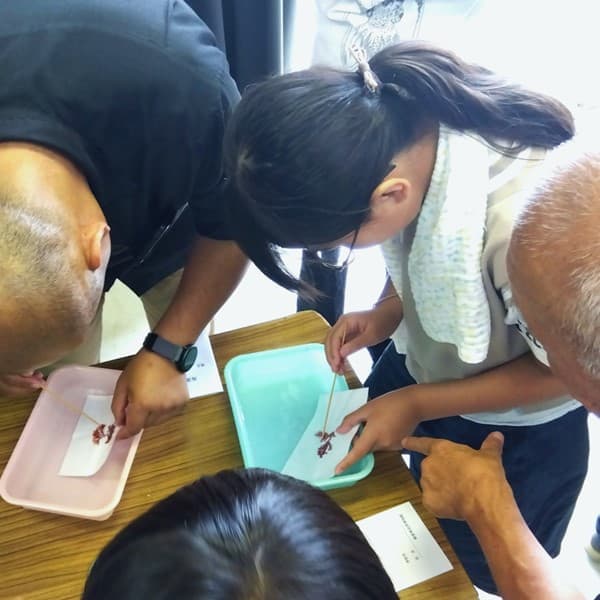

最後は「海藻の標本づくり」にチャレンジです。

先生から「今日の標本に使う海藻は『ユカリ』という海藻です。みんなの好きな“ふりかけ”の『ゆかり』ではないですよ!」とユーモアを交えた説明があり、標本づくりの手順についてレクチャーを受けた後、参加者はそれぞれ作業に取りかかります。

保存に適した状態にするため、あらかじめ水洗いと塩抜きが施されたユカリを真水に浸すと、枝葉のように美しく広がります。それを台紙の上に丁寧に配置し、つまようじで形を整えながら、押し花のような要領で標本を仕上げていきます。細やかな作業に、大人も子どもも集中した表情で取り組んでいました。

まとめ

今回は磯探検と海藻の標本づくりに挑戦しました。

この体験を通じて、参加者は多くの気づきと学びを得ることができました。

まず、東京湾にも豊かで美しい海が広がっていることを実感し、普段見過ごしてしまいがちな小さな生き物たちが、懸命に命をつないでいる姿に目を向けることができました。

また、自然の中で親子が一緒に過ごす時間は、何ものにも代えがたい大切なひとときであり、夏の思い出として心に深く刻まれるものになったのではないでしょうか。

このような体験を通じて、今ある環境を未来の世代へと美しく、豊かなまま受け継いでいきたいという思いが育まれたはずです。

そして何より、人間も小さな生き物たちも、同じ地球という環境に共に暮らす仲間であるということを、肌で感じることができたことは、この講座の大きな意義であり、かけがえのない学びとなりました。