- ツクル∞ジブン

- レポート

昆虫採集×標本づくり【春編】(2025/04/13)

2025年4月13日(日)、栄光キャリアルートが実施した「昆虫博士ファーブル先生と昆虫採集×標本づくり【春編】」の様子をお伝えします。

[目次]

ツクル∞ジブンとは?

教室や教科書では学べない「本物・本当」の「めったにできない」体験に「チャレンジ」することで、これからの未来を自分で考え自分で決める「力」を育む、未来の自分探し講座です。

各分野で活躍するその道のプロが指導する、旅行会社等のレディメイドな講座でなく、楽しみながらも「学ぶ」という学習塾としての栄光の特徴をコンセプトとしたオリジナルの唯一無二の講座となります。

四季を通じて探る昆虫の世界

子どもたちが興味津々の「昆虫」をテーマに、昆虫博士ファーブル先生と一緒に昆虫採集と標本づくりを行いました。果たして都会のど真ん中には昆虫は生息しているのでしょうか?

昆虫採集に向かう前に、予め配布されたオリジナルの昆虫図鑑や画像を使いながら、都会に住む昆虫や危険な昆虫と出会ってしまった場合の対処法などのレクチャーを受けます。

先生は「昨年4月に実施した『春編』の昆虫採集では36種類の昆虫を見つけることができました。ただ今日は気温も低いですし雨も降っています。そのような中で、みんなは何種類の昆虫を見つけることができると思いますか?」と質問を投げかけます。

参加者からは、「10種類!」「20種類!」「20種類以上!」と元気な答えが返ってきます。最も多い予想は「20種類」でした。

生憎の天候の中、17種類発見!

レクチャーを終えた子どもたちは、昆虫網と虫かごを手に元気いっぱいに出発しました。 昆虫採集の場所は、ビルを出て3分ほどの「桜並木」がメインの会場ですが、まずは、その手前の江戸城の城壁が残っている場所で昆虫の見つけ方を学びます。

ファーブル先生から「最初から闇雲に網を振り回すのではなく、まずはじっくりと目で探します。そして昆虫を見つけたら網を使って捕獲しましょう!」と伝えられ、子どもたちは昆虫採集を始めます。

すると、「ファーブル先生!『カマキリのタマゴ』があります!」という声が上がり、捕獲数のカウントが始まりました。

その後、しばらくして「桜並木」に移動すると、『ミノムシ』を発見し、先生は「よく見つけました。東京都の絶滅危惧種ですね。先生が子どもの頃はたくさん生息していました。」と説明があります。

子どもたちは教わったとおり、石や落ち葉などの下を探し、「『ダンゴムシ』発見しました!」と元気な声が聞こえます。

気温や天候に恵まれた時は、チョウが飛び交い、バッタが草むらを飛ぶ光景を見ることができるのですが、今日はあいにくの条件で、チョウやバッタは見つけられません。

それでも子どもたちは昆虫採集を続け、捕獲数17種類となり教室に戻りました。

教室に戻ると、今回見つけた17種類の昆虫のおさらいが始まります。

「昆虫図鑑」を使用しながら、見つけた昆虫の画像や特徴などを確認していきます。子どもたちは見つけた昆虫の写真に○をして、特徴や印象など記すと最後にみんなで確認し合いました。

世界の昆虫で標本づくり

今回の標本となる昆虫は世界から集めた9種類の昆虫たちです。

『ビタリスミヤマクワガタ(ベトナム)』『ワラストンツヤクワガタ(マレーシア)』『パプアキンイロクワガタ(パプアニューギニア)』『アトラスオオカブト(スマトラ島)』『アスタコイデスノコギリクワガタ(インド)』『アルキデスヒラタクワガタ(スマトラ島)』『オニツヤクワガタ(ベトナム)』『マンディブラリスフタマタクワガタ(スマトラ島)』『ブルイジンノコギリクワガタ (スマトラ島)』

子どもたちは図鑑でしか見たことのないクワガタやカブトムシに対し、興奮を抑えながらじっくりと観察しています。

すると先生から「これから一人ひとりに標本を渡します。平等を期すため、ランダムに選んでみなさんにお渡しします。これらの昆虫は外国から集めてきたのですが、生きている昆虫を殺したわけではありません。死んでしまった昆虫を集めているので、種類ごとに数や大きさが異なります。同じ種類の昆虫や大きさを揃えた昆虫を集めたい場合、その条件に合うように生きている昆虫を殺さなくてはなりません。でも、私たちはそんなことは絶対にしません。

ここにいる昆虫も、貴重な命が宿っていた昆虫で、『大きいのがいい。』『こっちの方がいい。』『この種類は嫌だ。』などではなく、与えられた昆虫こそ皆さんにとって縁のある昆虫なので、大切に受け取ってください。」と説明がありました。

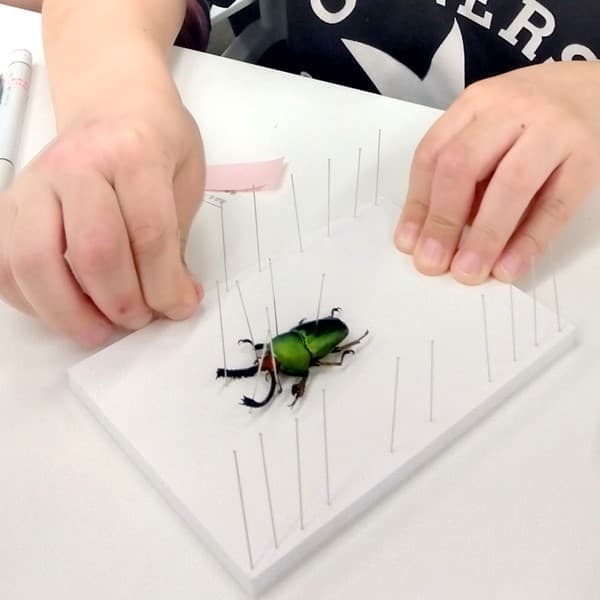

子どもたちは真剣な眼差しで昆虫を受け取り、標本づくりのデモンストレーションへと進むと、子どもたちは先生を取り囲み、先生の一挙一動を無言で見入っています。

デモンストレーションが終わると、早速、標本づくりに挑戦です!

先生のデモンストレーションを思い出しながら、子どもたちは一本一本のピンを慎重に刺して固定していき、先生の最終チェックで完成です。

完成後は「標本記録シート」に標本の個体情報や感想などを書いたり、標本をスケッチしたり「記録」として残しました。

栄光オリジナルの昆虫検定

最後は栄光オリジナルの昆虫検定です。

初参加は15級、2回目の参加は14級、3回目の参加は13級、と参加する度に受験級が変わり、難易度も上がっていきます。

検定で出題される問題についての解説が終わると、先生から「今まで不合格だった人はいません。自分を信じて受験してください。」と声を掛けられます。

子どもたちは直前の解説を思い出しながら回答していました。

検定の採点が終わり、検定合格発表を兼ねての昆虫検定認定証授与となります。

ここで自分の名前が呼ばれないと不合格ということなのですが、先生から級ごとに順番に名前が呼ばれ、全員無事に認定証が手渡されました。

最後に1日指導いただいた先生に挨拶をして、子どもたちは標本と認定証を大切そうにバッグに入れて、帰っていきました。

まとめ

「春・夏・秋・冬」と四季を通じて実施することで、季節ごとに異なる色々な昆虫に触れたり、外国の珍しい昆虫の標本づくりをしたりと、毎回大好評の講座です。

昆虫採集では、都会かつ限られた厳しい環境の元でも懸命な生き物の存在を知り、人間と同様、命ある生き物への興味や探求心を高めることができます。

そして、環境に対する意識を持ち、生態系や持続可能な社会についても間接的に学ぶことができる機会であると同時に、標本づくりを通じて、昆虫の多様性や生態など研究や分類の基礎にも触れることができると考えます。

先生が標本づくりの際に強調する、「昆虫の大きさや種類で価値を決めるのではなく、すべての昆虫には尊い命が宿っており、どの昆虫もかけがえのない存在である」という考えが、ひとりでも多くの子どもたちに浸透していけば、いつの日かこの世界から争いや偏見がなくなり、互いを尊重し合う社会へと近づいていくのではないでしょうか。

次回のお知らせ

次回は夏編として7月27日(日)に実施します。

『昆虫博士と昆虫採集&標本づくり【夏編】』

なお、7月21日(月・祝)は新企画として「昆虫博士と昆虫採集&ニジイロクワガタ飼育」を実施します。

『昆虫博士と昆虫採集&ニジイロクワガタ飼育』

この講座は、昆虫採集とともにニジイロクワガタの成虫(オス・メス)の育て方や繁殖方法を学び、終了後は各自で飼育します。

さて、昆虫の活動が最も活発になる「夏」。

果たしてどのような昆虫たちに出会うことができるのでしょうか!?

みなさんのご参加を心よりお待ちしております。